寒川賢治さんのプロフィール

寒川賢治(かんがわ けんじ)さんは、日本を代表する生化学者です。

生まれは徳島県で、地元の小中高校を卒業したあと、愛媛大学で理学を学びました。

その後は大阪大学で博士号を取得し、研究者としての道を本格的に歩み始めます。

研究者としては宮崎医科大学(今の宮崎大学医学部)に勤め、その後は国立循環器病センター研究所や京都大学医学部で研究を続けました。

最終的には国立循環器病研究センターの研究所長を務め、日本の循環器研究をリードしました。

どんな研究をしたの?

寒川さんの研究の大きな特徴は、「体の中で働く新しい物質を見つけ、その働きを調べ、病気の治療につなげる」という一貫した流れにあります。代表的な発見は次の3つです。

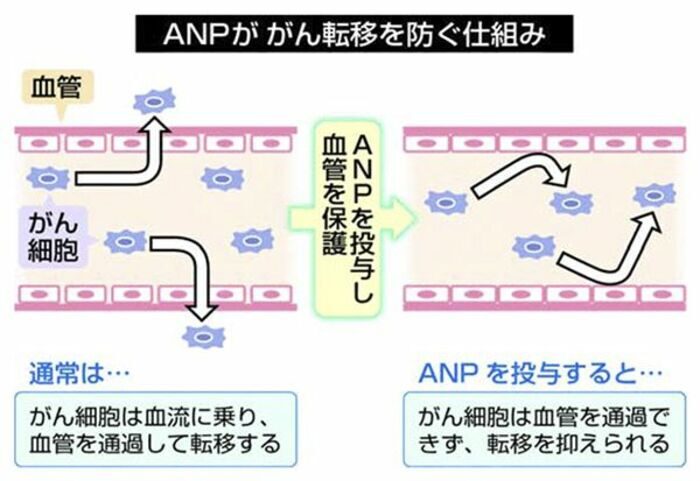

1. 心臓から出るホルモン(ANP)

通常、心臓は血液を送るポンプとして知られていますが、実はホルモンを出す臓器でもあることが明らかになりました。

寒川さんたちは、心臓が「ナトリウムを体から出して血圧を下げるホルモン(ANP)」を作っていることを分子レベルで解明しました。

この研究のおかげで、心不全や高血圧の診断・治療に役立つ血液検査が開発され、今では日常の医療現場で広く使われています。

2. アドレノメデュリン(Adrenomedullin)

1990年代、寒川さんたちはアドレノメデュリンという新しいペプチド(小さなたんぱく質)を見つけました。

これは血管を広げて血圧を下げる働きがある物質で、心臓や血管の病気の研究にとても重要です。

その後の研究で、アドレノメデュリンには心臓を守る作用や、炎症やガンの進行を抑える可能性まであることがわかり、今も世界中で研究が続けられています。

3. グレリン(Ghrelin)

1999年には、胃から分泌される「グレリン」というホルモンを発見しました。

グレリンは**「お腹が空いた!」と脳に伝えるホルモン**で、食欲を増やす作用があります。さらに成長ホルモンの分泌を促したり、代謝を調整したりと、健康や病気に深く関わっています。

この発見は、**肥満や生活習慣病、やせ過ぎ(悪液質)**といった現代的な健康問題の研究に大きく役立っています。

なぜすごいの?

寒川さんの研究は単に「新しい物質を見つけた」だけでなく、

- その働きを分かりやすく解明し、

- 実際の医療に応用できるように橋渡しした

という点で非常に価値があります。

たとえば、心臓から出るホルモンの研究は、今や心不全の診断に欠かせない血液検査につながっています。

また、グレリンやアドレノメデュリンは新しい薬の開発のヒントとして、世界中の研究者が注目しています。

受賞と評価

寒川さんはその功績により、

- 日本学士院賞(2008年)

- クラリベイト引用栄誉賞(2025年)(ノーベル賞候補者の一人とされる指標)

といった高い評価を受けています。

これは、日本の基礎研究が世界の医療に直接役立っていることを示す、とても誇らしい成果です。

引用栄誉賞は論文が引用された回数のほか、研究への貢献度や他賞の受賞歴などを総合的に分析し、授与している。02年の開始以降、同賞受賞者のうち83人が24年までにノーベル賞を受賞しており、ノーベル賞の登竜門としても注目されている。

出典:日本経済新聞

まとめ

寒川賢治さんは、体の中で働く新しいホルモンやペプチドを発見し、その働きを医学に役立てた研究者です。

心臓から出るホルモン、血圧を下げるペプチド、そして食欲を伝えるホルモン。これらの発見は、私たちが健康診断や病院で受けている検査や治療に、すでに活かされています。

つまり、寒川さんの研究は、基礎研究から実際の医療へと橋を架けた日本発の大きな成果といえるのです。

コメント