はじめに:なぜ今、宮坂力教授の研究を学ぶべきか

いま再生可能エネルギーの文脈で最も注目されているトピックのひとつが、ペロブスカイト太陽電池です。その火付け役となったのが、桐蔭横浜大学特任教授・宮坂 力(みやさか つとむ)。2009年のJACS論文で世界に先駆けて“ペロブスカイトを用いた太陽電池”を報告して以来、変換効率は短期間で飛躍的に向上し、材料科学・デバイス工学の両面で研究の潮流を生み出しました。

本稿では、学歴・出身校の歩みから企業研究~大学研究への橋渡し、そして発明誕生の背景/技術の進化/社会実装の射程までを、初学者にもわかる平易さと研究者にも役立つ一次情報の両立でまとめます。

学歴・出身校:早稲田 → 東京大学へ、電気化学の素地を築く

- 早稲田大学高等学院を経て、1976年 早稲田大学理工学部 応用化学科卒業。基礎化学と材料の素養を確立。

- 1978年 東京大学 大学院工学系研究科 工業化学専攻 修士(MSc)修了。指導教授は光電気化学の泰斗・本多健一。

- 1981年 東京大学 工学博士(合成化学)取得(Doctor of Engineering)。在学中の1980–81年にカナダ・ケベック大学で客員研究員を務め、国際的な目線でフォトエレクトロケミストリーを磨く。

まとめ:早稲田での応用化学→東大での工業化学/合成化学という流れは、その後の「電気化学×光×機能材料」の一貫線を形づくります。学部~博士にわたって光電気化学の系譜に連なる師系の指導を受けたことが、ペロブスカイト太陽電池の異分野融合的”発想の源泉になりました。

企業研究者としての20年:富士フイルムで磨かれた実装力

1981年、富士写真フイルム(現・富士フイルム)に入社。

感光材料、リチウムイオン二次電池、人工光受容体など、光化学・電気化学にまたがるR&Dに長年従事。この段階で培った有機・無機ハイブリッド材料の設計眼と量産・信頼性の勘所が、のちの太陽電池研究でも生きます。

研究の“発明”はしばしばラボの成果と実装の現実の狭間で立ち止まります。宮坂は企業で鍛えた“使えるデバイス”の視点を武器に、後年の大学発イノベーションを加速させました。

大学での本格展開:桐蔭横浜大学での研究と人材育成

2001年、桐蔭横浜大学 大学院工学研究科 教授に就任。その後、医用工学部 特任教授として研究と教育をリード。さらに2017年から東京大学 先端科学技術研究センターフェローとしても活動しています。

この期間、色素増感太陽電池(DSSC)や光電気化学を軸に“光で電気を創る”というコアテーマを掘り下げ、大学発ベンチャーにも関わりながら産学連携を推し進めました。

発明の瞬間:2009年JACS論文が切り拓いた「ペロブスカイト太陽電池」

2009年5月6日、Kojima, Teshima, Shirai, MiyasakaによるJACS論文が掲載。有機–無機ハロゲン化物ペロブスカイト(CH₃NH₃PbI₃等)を“光感受材”として用い、3.8%の光電変換効率を示す世界初のペロブスカイト太陽電池を実証しました。

- ポイント1:色素増感太陽電池(DSSC)からの発想転換

「色素膜の代わりにペロブスカイトの薄膜を置く」という逆転の発想。この“材料の交代”が、ペロブスカイトという多用途な結晶群の光吸収・電荷輸送の妙を太陽電池に引き込んだ。r - ポイント2:後続研究の雪崩

2009年の初報は3.8%だったが、2012年には10%超が報告され、以降、第三者認証の記録がわずか5年で20%超へ。“最速級で伸びた”太陽電池として世界の研究を牽引しました。 - ポイント3:高被引用・学術的インパクト

初報は学術データベースで高被引用の代表例として知られ、材料×デバイスの学際研究の成功モデルとなっています(原著情報はJACS / PubMedを参照)。

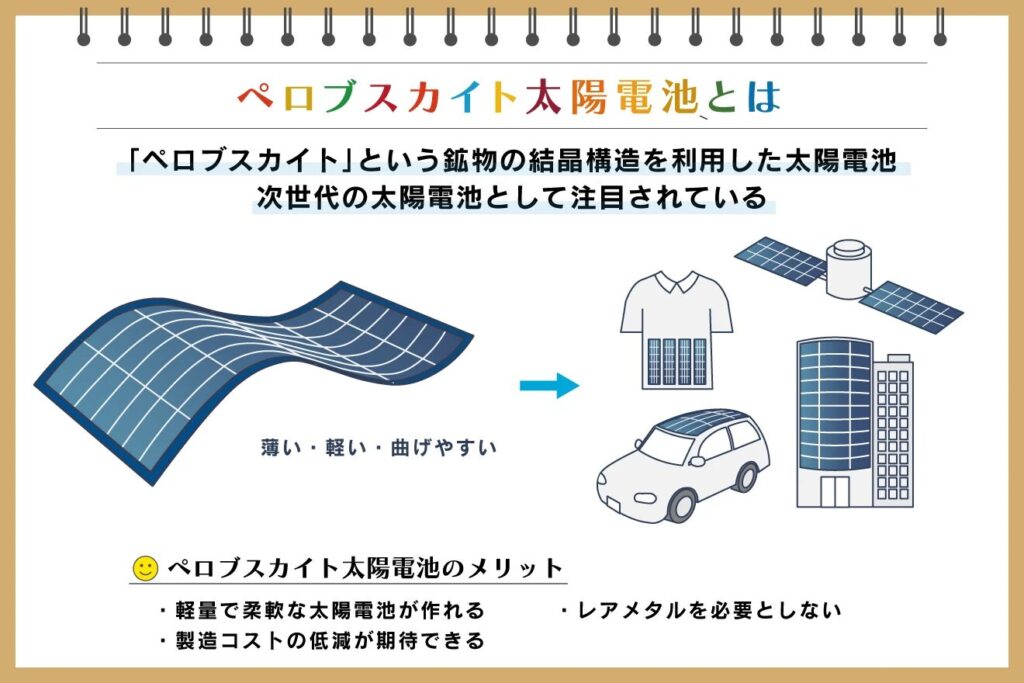

研究のコア:なぜペロブスカイトは“伸びる”のか

(1)結晶化学の自由度と欠陥許容性

ABX₃型の結晶として、A・B・X(ハロゲン)を入れ替え可能。欠陥に寛容で、薄膜形成時の結晶成長プロセスがデバイス特性を大きく左右します。溶液プロセスでも高品質膜が得やすい点が、低コスト化の本命たり得る理由です。

(2)光吸収とキャリア拡散のバランス

バンドギャップ設計と高い光吸収係数、長い拡散長が薄膜でも強い吸収と高い短絡電流を両立。これによりフレキシブル基板や**建材一体型(BIPV)**など新用途が開けます。

(3)界面工学×安定化の課題

水分や熱、光照射による劣化は最大の壁。界面層の設計、結晶粒界のパッシベーション、無鉛化・低鉛化など、宮坂らが切り拓いた“材料—界面—素子”の三位一体のアプローチが今も研究の主戦場です。

研究成果の広がり:特許・産学連携・人材育成

桐蔭横浜大学の教員紹介・研究者データベースには、有機無機ハイブリッド構造の光電変換素子や車両用日除けの発電デバイスなど、複数の特許出願・実用化を志向した研究が並びます。太陽電池コアにとどまらず、応用視点の強い研究群であることがうかがえます。

受賞歴と社会的評価:2010年代後半以降の“本格評価”

- 朝日賞(2023年度)受賞(贈呈発表は2024年1月)。学術・芸術などでの傑出した業績に贈られる国内有力賞。ペロブスカイト太陽電池の開発が評価されました。

- 日本学士院賞(2024年)受賞。研究題目は「感光性ペロブスカイト結晶を用いる有機無機ハイブリッド太陽電池の創成」。研究者キャリアの集大成たる栄誉です。

これらの受賞は、材料科学の基礎発見→デバイス設計→応用可能性という研究の連なりが国内外で確かな評価に到達したことを示しています。

人とアイデアの接点:若手との共同が拓いた突破口

宮坂はしばしば、人のつながりがイノベーションの起点であることを語ります。発光材料の研究をしていた若手(小島陽広氏)が研究室に加わり、“発光するなら逆に発電できる”という発想で“色素→ペロブスカイト”の置換が生まれた逸話は有名です。研究室の多様性と越境が、技術の非連続な飛躍を呼び込みした。

タイムライン:宮坂力「学歴・研究」を一気読み

- 1976 早稲田大学理工学部(応用化学)卒業。ウィキペディア

- 1978 東京大学大学院(工業化学)修士修了。ウィキペディア

- 1981 東京大学 工学博士取得→富士写真フイルム入社。東亜大学+1

- 2001 桐蔭横浜大学 教授(のち特任教授)。東亜大学

- 2009 JACSにペロブスカイト太陽電池初報(3.8%)。PubMed

- 2017 東京大学 先端研 フェローに。RCAST

- 2023–24 朝日賞(2023年度)、**日本学士院賞(2024)**受賞。学校法人桐蔭学園+1

初学者向けQ&A:検索ニーズの“つまずき”に答える

Q1:ペロブスカイト太陽電池ってシリコンと何が違う?

A:薄膜・低温プロセスで作れ、軽量で曲がる可能性が高い点が大きな違い。建材一体型(BIPV)やモバイル電源など設置自由度が魅力です。シグマアルドリッチ

Q2:効率は本当に高いの?

A:初報は3.8%でしたが、数年で20%超へ到達。研究加速の象徴といえる記録推移です。エネコートテクノロジーズ

Q3:実用化の障壁は?

A:耐久性(湿熱・光)と鉛リスクのマネジメントが鍵。結晶/界面の安定化・材料代替・封止技術などがホットトピックです

コメント