はじめに

「お腹が空いた」という感覚。誰もが経験する当たり前の現象ですが、その仕組みを分子レベルで解き明かした日本人研究者がいます。それが児島将康(こじま・まさやす)さんです。

児島さんは、胃から分泌されるホルモン「グレリン」を発見し、食欲や体のエネルギー調整の仕組みを世界で初めて明らかにしました。この発見は肥満や生活習慣病、さらにはがん患者の食欲不振など、医学や健康に大きな影響を与えています。

この記事では、児島さんの**学歴(どこで学んだか)と研究内容(どんな発見をしたのか)**を、専門的な背景を知らない方にもわかりやすくご紹介します。

児島将康の学歴と経歴のあらすじ

- 出身校:宮崎医科大学(現在の宮崎大学医学部)

- 卒業年:1984年 医学部を卒業

- 博士課程:1988年に医学博士(大学院博士課程修了)

- キャリア:

- 日本学術振興会の研究員として活動

- 国立循環器病センター研究所(大阪)で研究室に所属し、後に室長に

- 2001年から久留米大学の教授として分子生命科学の研究を主導

つまり、宮崎から研究者としての道をスタートさせ、その後は大阪、そして久留米へと舞台を移しながら、ずっと「体の中の不思議な物質」を追いかけてきたのです。

児島将康の研究の中心テーマ:「体を動かす小さなメッセージ」

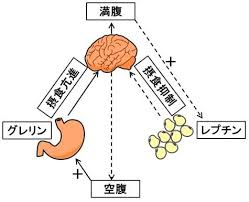

私たちの体は、脳や臓器どうしが「ホルモン」や「ペプチド」と呼ばれる分子を通じて会話をしています。児島さんは、このような**「体を動かす小さなメッセージ(生理活性ペプチド)」**を探し出し、その働きを解き明かすことをライフワークにしてきました。

その中でも最大の功績が「グレリン」の発見です。

グレリンとは?空腹を知らせるホルモン

グレリンは2000年に発見されたホルモンで、胃から分泌されるという点がユニークでした。それまで「ホルモンは主に脳や内分泌腺から出るもの」と考えられていたため、胃から分泌される食欲ホルモンは世界中の研究者に衝撃を与えました。

グレリンの主な働き

- お腹が空いたことを脳に伝える

→ ご飯を食べたくなる気持ちを起こす。 - 成長ホルモンを出すように促す

→ 体の成長や代謝を助ける。 - エネルギーを蓄える

→ 脂肪をため込みやすくする作用。

つまり、グレリンは「食べたい!」というシグナルを作り出す、いわば**“空腹のホルモン”**なのです。

発見の裏側:児島将康はどうやって見つけたのか?

児島さんのチームは、体内にある「受容体」という“カギ穴”のようなものを調べていました。このカギ穴にはまだ“カギ”が見つかっていないものがあり、そのひとつが「GHS-R(成長ホルモン分泌促進受容体)」でした。

「このカギ穴に合うカギ(ホルモン)があるはずだ」

と考え、数年にわたって実験を繰り返した結果、胃から分泌される小さなたんぱく質が見つかりました。それがグレリンです。

特に驚くべきは、グレリンが「脂肪酸(オクタン酸)」という特殊な分子をくっつけることで初めて働く仕組みを持っていたことです。これまでのホルモン研究にはなかった“特殊な修飾”で、世界中の学者に大きなインパクトを与えました。

児島将康の研究が社会にもたらしたもの

グレリンの発見は、単なる学問的な成果にとどまらず、医学や社会にも実際の恩恵をもたらし始めています。

- 肥満研究

グレリンを抑える薬が「食欲を減らす薬」として期待される。 - がん患者や高齢者の栄養管理

病気で食欲が出ない人に、グレリンを増やす薬を使うことで体力を回復できる可能性。 - 睡眠や日内リズムの研究

食欲だけでなく、体の休息や活動のリズムにも関わっていることがわかってきている。

児島将康の国際的な評価

こうした成果が評価され、児島さんは**2025年に「引用栄誉賞」**という国際的に権威ある賞を受賞しました。この賞は「将来ノーベル賞を受ける可能性が高い研究者」に与えられるもので、日本のメディアでも大きく報じられました。

つまり、児島さんは世界的にも“ノーベル賞候補”の研究者として認められているのです。

教育や若手研究者への児島将康の支援

児島さんは研究だけでなく、研究費の取り方や研究の進め方についても積極的に発信してきました。例えば『科研費獲得の方法とコツ』という本を執筆し、研究者が資金を得て研究を続けるための知識やノウハウを広めています。

これは「研究者だけが孤独に戦うのではなく、コミュニティ全体で育て合う」という姿勢の表れでもあります。

まとめ

児島将康さんの歩みは、次のようにまとめられます。

- 宮崎で学び、医学博士を取得

- 循環器病センター、久留米大学で研究を重ねる

- 「グレリン」という空腹ホルモンを発見

- 肥満やがん患者の食欲不振など、社会に役立つ応用研究へ発展

- 世界的に高く評価され、ノーベル賞候補にも名前が挙がる

「お腹が空いた」という日常的な現象を科学で解き明かし、その成果を人々の健康に役立てようとする姿勢は、多くの人にとって希望と学びを与えてくれます。

コメント